作者:正面连接 转载自:微信公众号“正面连接” 原文链接

湖南省娄底市双峰县甘棠镇有所乡村小学,快要“倒闭”了;有个班只有三个学生,后来变成两个,有一天只剩一个。在这里,我见到了一位22岁的年轻女教师,一群真实的留守儿童。我觉得自己感受到了一些珍贵的东西。也许是一种松弛的、不必那么秩序井然的可爱氛围——人和人的关系是自然的,还没有被框定在一个标准化的模版里。也许是一位老师的笃定,与她对孩子们毫无保留的爱。

与所有乡村学校一样,这里同样要面对一系列乡村教育的问题,行政的重压、人员的流动、资源的废置,以及招生的艰难。我把这一切记录下来,记录一种珍贵的东西,在世界上存在的偶然与易碎。

只剩下两个学生了

胡博文决定转走后,小朱老师简直无法相信,她要教的班上只剩下两个学生了。

2022年9月。一年级入学时,这个班还曾有五个人。2023年3月,第二个学期,一个学生转走了。2023年9月,第三个学期,一个学生转走了。今年春天开学时,又一个学生转走了,班上只剩下两个学生了。

校长总是隔三差五来关心:五个人教得惯吗?四个人教得惯吗?到现在,这个问句已经变成了:两个人还教得惯吗?

开学报到的这一天,博文妈妈来学校向小朱老师道别,和她说,因为要转走,博文在家里哭了好几场。开学后不久的一天,一个孩子生病请假了,班上只剩一个孩子了。

只有一个人,就不能上课,因为要等进度。这一天上午,她给仅剩的那个孩子做试卷、讲试卷,第五节课,她教他剪纸,第六节课,她给他在电脑上看了一部电影《超能陆战队》。

人少有人少的好处,但人少的失落感还是时不时浮现出来。教室后的宣传栏空空荡荡,三个人要画很多张手抄报,才能填得满。

有天上数学课,学到统计,小朱老师请喜欢红色的举手,2人,喜欢白色的举手,1人,喜欢黑色的举手,0人。在这个时刻,她感受到了班里没人的荒谬。

开学后不久的一天,小朱老师去中心小学参加教学比赛,又遇到胡博文。大半个月的时间,小男孩看起来已经不像过去那样热情。他显得很害羞,很低落,靠着墙,望着地,所有人都有校服,只有他没有,格格不入的样子。小朱老师和他打招呼,说“老师来比赛”,博文红着脸,轻轻说:“哦。”

“还记得那条鱼吗?它已经发臭了。”

这座学校叫群建学校,建在半山腰,它很新,甚至有些奢侈。因为学校共有两栋教学楼,一个400米塑胶跑道的标准操场。“很少有村小有两栋楼”,小朱老师说,“一般的村小只有一栋楼,再加上楼前一点水泥场地。”

在这样一所拥有两座教学楼的村小,在册的学生数量是26名。去年,这个数字还是36。前年,这个数字是48。

其中一座教学楼已经被半废置。另一座教学楼还在使用,共有两层,10个人的三年级班、7个人的四年级班和7个人的五年级班都在一楼。两个人的二年级班在二楼。也就是说,整层楼都属于他们。这里是三个人空空荡荡的小世界。

小朱老师22岁,总是戴一个毛绒绒的小发卡。她总是站在仅有的两张课桌的右前方讲课,投影坏了,笔记本电脑开着课件,直接摆在两个孩子桌前。

叫李宇彬的男孩上课和老师互动得很大声,其实笔记不知道该记哪里。有时,小朱老师用手在空中虚抓一下,提高音量:“李宇彬,回神了!”

女孩李子琪话少,但每次举手发言都言简意赅,准确地给出老师想要的答案。小朱老师提问:“写币字需要注意什么?”小女孩第一次举手了。“第一撇不要写成横。”她仿佛早已揣摩清楚出题人意图。

教室里不开灯,全靠自然光。由于人少空旷,老师说话拥有天然的扩音效果。有时,远处会传来办丧事的爆竹声,噼里啪啦震耳欲聋,仿佛永远也炸不完。

下课了,广播中传来一个清脆的女声:“阳光大课间开始啦。每天锻炼一小时,健康生活一辈子。让我们在欢快的音乐声中,做阳光少年,展自我风采!”

实际上,这所学校一天中的每条铃声都伴随着一条温馨的小贴士,比如上课铃是:“上课时间到啦,学文化知识,做先锋少年,现在快回到教室吧!”下课铃是:“下课时间到了,让我们走出教室,听听花开的声音,呼吸新鲜的空气吧!”

两个孩子站起来,在门口,男孩领头,转身对向身后的队伍,这条队伍只有女孩孤零零一人。男孩大声说:“立正!抬头挺胸!走!”然后两人就秩序井然地跑出了教室。

全校26个孩子在操场上列成低矮的方阵,稀稀落落的麦田地,几株麦子风一吹就东倒西歪。跳完正常的广播体操,他们跳的是《小跳蛙》《天天向上》《三字经》三套儿童操,异常可爱的音乐和鼓点中,动作被他们做得七扭八歪。

这些操也是小朱老师教的,“刚教会的时候还挺整齐的,一个寒假回来就变成这样了”。终于有一天,校长看不下去了,操着一口浓重的方言,把东倒西歪的学生们留下来痛批了一顿。

第三节课通常是数学,走进教室的还是小朱老师,这堂课讲平移和旋转。即使只有两个学生,这堂课仍然需要互动引入。“教室里有没有平移现象呢?”小朱老师问。“风扇。”宇彬说。“风扇是转动的。”小朱老师说,“看看我们教室四周,就在我眼前了。”“窗户。”宇彬终于答出了正确答案。“对啦,我们推拉窗户的时候就是一种平移现象。”

从第四节课开始,内容变得轻松。小朱老师包班,除了教语文数学两门主课,还要教美术、音乐、科学、道法(道德与法治)、体育、劳动、阅读七门副课。

劳动课通常是两个孩子最喜欢的,除了基础的打扫卫生,他们还可以到小菜园种菜,有时可以自己从家里带鸡蛋,跟着小朱老师自己炒一碗香喷喷的蛋炒饭。

一节体育课,三个人来到操场上,阳光晃眼。小朱老师指挥两人做一些小游戏,譬如企鹅走、青蛙跳,又或是在操场中心的圆圈中,一个人闭着眼睛抓人,另两人单脚跳而不能跳出圆心。这个游戏很快以宇彬胜利而告终。

等到所有游戏都玩完后,我们一起坐在一口填上的水井边,看小朱老师用视频记录的这几个孩子的日常。

人多的时候,他们可以玩更多游戏。在一个视频里,宇彬、子琪和上学期还在的胡博文一起在玩一个叫“连词成句”的游戏。三个人分别说主语、状语与谓语,连成一个完整的句子。子琪开头:“朱老师。”博文趴在草地上接:“在天上。”宇彬“呵呵呵呵呵呵”笑了很久:“教同学。”小朱老师说:“我就当你们夸我是仙女了。”

他们创作出来的其他句子还包括:“小明,在妈妈的肚子里,兴高采烈地打击妈妈的肚子”,“李子萌(子琪的姐姐),在电线杆上,快乐地修电线”,“李弘扬,在地球外面,开心地说我是全世界最帅的!”如今只剩两个人,连词成句也很难再玩。

中午,一辆餐车蜿蜒地开上了山。放饭时,孩子们一路撒丫子狂奔。食堂在一座废置的教学楼的一层,由一间空教室改造而成,里头放着三张四方形的小桌,这就是26个学生的餐桌。

到了下午,教室里光线越暗。回家前的最后一件事是写日记,宇彬和子琪的日记本里记着每一天的日常,几天前,宇彬带了两条小鱼来学校,放在图书角,结果“它跳水了”——上课的时候从鱼缸(一个透明的塑料罐)里跳了出来,等到三个人发现的时候,它已经“去世了”。他们把鱼捞回鱼缸里,但鱼还是没有活过来。

又过了两天,两个人都在日记里写了这件大事:“还记得那条鱼吗?它已经发臭了。”小朱老师让他们赶紧拿到操场上埋了。两个人捧着鱼,拿笔帽挖土,把鱼埋了,又用笔帽将土填上了。

有一天,小朱老师布置的日记题目是“假如我是一名老师”,子琪在日记里划水:

“假如我是一名老师,我第一节课要上语文课。第二节课上劳动课。第三节课上数学课。第四节课让他们自you活动。第五节课上书法课。他们的作业是写四hang字、一张卷子和一pian写话。一天就过完了,你们喜欢我这个老师吗?谢谢大家,谢谢!”小朱老师给她打了个B+。

在一个“我真的很不错!”的铃声中,延时服务开始了。全校集中到一个教室,学生们尽量在这段时间里写完所有作业,因为他们回家后通常还有别的活要做。比如,宇彬要帮奶奶干农活做家务,子琪要帮家里人照顾四岁的弟弟。

超常发挥

算上校长,这座学校一共有六位老师:

小王老师和小杜老师,男,20岁,公费师范生,去年9月毕业来的学校,两个人自己看着也稚气未脱,像高中生。

唐老师,女,40多岁,今年2月开学时来的学校。唐老师曾是幼儿园老师,一团和气,因为幼儿园裁人,她在家赋闲了一年,如今来小学代课。

邹校长,男,52岁,2022年4月被调来。校长本人也教课,负责四年级数学,他乡音很重,上课时拉长嗓音,声如洪钟,整层楼的每个角落都听得见。

邹老师,男,52岁。他是最神秘的是一位中年老师,总是戴顶帽子,帽檐遮住半张脸,不常出现。但我忽然知道,这位神秘男老师其实是上一任校长,因为“个人原因”不想干了——个人原因其实是太累了,他不想应付上级视察了。

学校教员流动也很快。今年的六位老师里,去年此时就在的只有三位,至于前年此时就在的,就只有那位前任邹校长了。

小朱老师是所有老师中,唯一一个上课说话不带一点乡音、乃至是塑普腔的人。14岁初中毕业后,她在湖南一师读六年制的公费师范生,毕业后被分配回生源地,按照政策,她必须在这里呆满六年。

校长重视小朱老师,“小朱老师的教学在县里市里都拿过不少奖的。”刚来学校时,小朱老师还没有车,有时需要去县里开会,从来都是校长充当司机,开车送她去,开多久等多久。

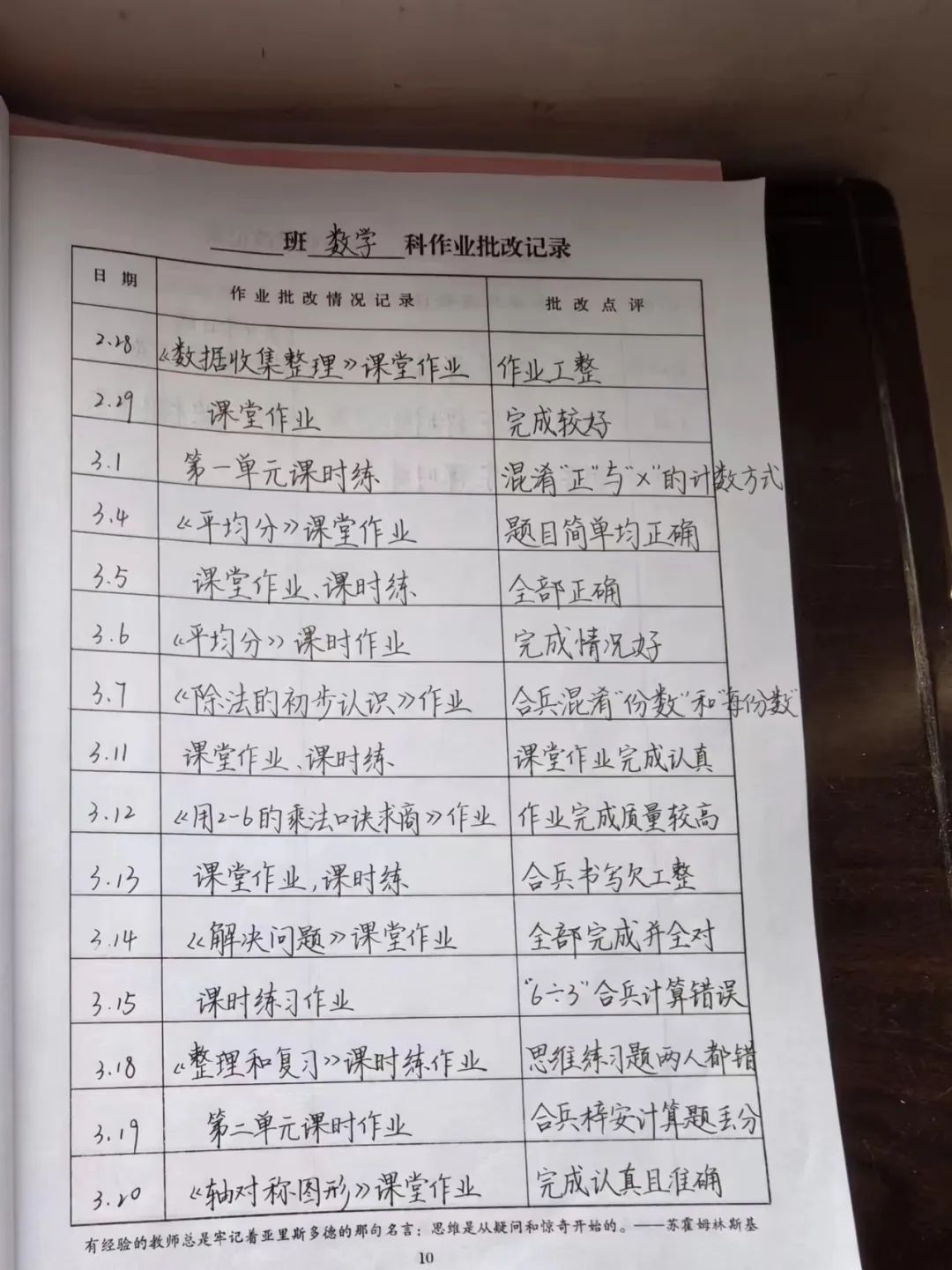

她是这所学校的超常发挥,天生亲和,吐字清晰,板书与教案的字迹娟秀,又认真负责。在每天教学工作手册的作业批改记录一栏,小朱老师甚至会直接记下“子琪字迹工整”“宇彬咏字写错”“宇彬混淆份数与每份数”“思维练习题两个都对”等等。

“我以前读师范的时候,根本想不到以后要教的班是这样的。”小朱老师说。在中心校比赛时,面对着满满当当的四十多人的班级,她忍不住想,“他们说话的声音好,大。”

她仍然爱这些孩子,打心底里觉得每个孩子有每个孩子的可爱。学生们也喜欢她,服她管,两位年轻男老师总是羡慕她不用费很大力气就能降住学生。几乎每天,她都能收到孩子们送的礼物。有人没带零食,他们还会互相匀一匀,一人一样送到小朱老师的门口。

有时候,她不太喜欢学生说“装逼”等网络流行语,“其实很多小朋友他们都不知道这些脏话是什么意思”。有一阵,三年级班到处都在说“鸡你太美”,她专门到班里讲了一遍这个梗的来源,请学生们把它换成“天呀”“妈呀”。

因为人手不足,小朱老师要承担的工作量很大。现在小朱老师要负责二年级的包班教学,负责阅读课(这个县的特色项目),负责更换课间的铃声,负责教学生们大课间操,负责一切与教学有关的事务。

行政事务也都由三位年轻老师承担。小朱老师负责与教学相关的材料:教学工作,德育工作,文明班级,教研教改,课后服务,双减五项管理,培优辅潜,控辍保学,一共八册,每册都要填充上翔实的内容。

但学生还是一天一天地少下去。去年一年级招生,只招到了两个人,但学校满五个学生才能开班。他们只好劝这两人另觅他处。

群建学校的硬件条件其实很好。2015年,政府拨款400万,开发了教学楼后的百亩山地,建成操场,2017年,政府又翻新了教学楼的外墙。每间教室都配备了多媒体投影仪,教室地板是橡胶材质的(“中心小学的地板都是水泥的”)。

在那座已经废弃的教学楼里,曾经有美术教室、科学实验室,甚至有一个计算机房,可以给学生开设电脑课。至于那些电脑,“现在已经都坏掉了”,前任校长告诉我。

这些硬件设施在招生时都不起作用。去年,小朱老师也参与了招生,到村里挨家挨户走访。很多家长第一句话就说:“我们已经决定把孩子送去镇上了。”

这两年,隔壁的涟源县已经开始并校了,并校则需要规划一条大范围的校车路线。群建学校所在的双峰县还没有并,所有人都在猜测,这一天将会在什么时刻到来。

“还是镇里好一点”

把孩子转去镇上的念头在朱明花脑海中盘旋有一段时间了。她知道小朱老师认真负责,但到底班上人太少,少了些氛围。她希望胡博文未来读镇上的更好的八中,而不是山上片区的桃林中学。

他们花了半个月的时间,找熟人、托关系,要上面的校长签字放人,下面的校长签字接收。除此之外,他们需要去镇上需要租一间房子,租金4000元一年,加上别的杂七杂八的开支,每年的支出比在山上多一万元。对于多数家庭来讲,这个成本并不是不可负担的,博文的爸爸在工地上做工,每天的收入一两百元。

新学期,胡博文来到了新学校。第一个礼拜,博文不习惯。新学校没有认识的人,他总是一个人呆呆地坐着,不说话。晚上回家哭了几场,说,干脆回山上算了。

第二周,小朋友们开始主动和他搭话。博文长得清秀标致,小女孩最爱和他玩。开学不到两个月,如今问他在学校有哪些朋友,博文报出了快二十个名字来。女同学邹佳佳邀请他去家里玩,朱明花不让,胡博文委屈地说:她骂我是“渣男”。

镇里好还是山上好?“还是镇里好一点。”当着小朱老师的面,博文想了一想,很腼腆地说了这句话。

朱明花觉得中心学校有朝气。上午十点左右,有时她会逛去小学门口,看他们跳课间操,操场上乌泱泱八百号人。群建学校的大课间跳的是《小跳蛙》,中心校跳的是红旗舞,孩子们原地踏步,手持红旗在空气中划出X型,口中高喊:“爱党!爱国!爱人民!”

新班级有四十多个人,教室间座椅满满当当,挨挨挤挤。胡博文觉得新的班主任太凶,不如小朱老师温柔——管一个大班,新老师总是大声说话。他喜欢美术老师和体育老师。

朱明花的生活里出现了一些从未见过的新名词,比如“作业帮编程”、“家长群”。以前,有什么问题,她直接与小朱老师联系就可以了。现在,群里不仅会给家长同步一些作业信息,提一些课堂要求,还会要求家长陪伴孩子,在每周固定的时间,收看线上的编程直播课——是的,二年级的胡博文要开始学编程了。

第一节编程课结束,老师要求每个学生都拍一个自我介绍小视频,发在群里。博文的自我介绍是:“大家好,我叫胡博文。我的爱好是唱歌、打篮球。我最喜欢的书是《七色花》。”他和妈妈对着手机一共录了四次:第一次没录上,第二次不小心点成了延时视频,第三次录好了却不知道保存到了哪里,第四次,终于成功了。

有时候,博文觉得自己现在“压力有点大”。到了新学校,他仍然能在学校里写完作业,但妈妈还给他买了四五本课外的教辅书,盯着他回家以后写。他想去同学家玩,想和同学一起去楼下打球,妈妈不许,两个人总是僵持。

朱明花年轻时被养父母苛待,成绩好却得不到上高中的机会。博文是个好苗子,有时却犟得很。她没有心力和儿子吵,又着急,说着说着,就开始干流泪。她的身体不好,总是这儿疼那儿痛,关节、胃、头,哪儿都不舒服,现在每日早晚要去小镇上做艾灸。去医院看,医生说这是抑郁症的表征。

我想去书店给孩子们买点有趣的课外书。镇上一共三家书店,一叫博士书店,一叫育才书店,一叫国藩书店。走进书店,老板正在刷的短视频里的声音清晰地传到了我耳朵里:“人生下半辈子的底气,其实是孩子给的。你自己再无能,如果你的孩子比你强,你这辈子也是成功的。”

爹妈打工闯天下

子琪又哭了。这天早读背的是周敦颐的《题春晚》:“花落柴门掩夕晖,昏鸦数点傍林飞。吟余小立阑干外,遥见樵渔一路归。”她没背出来,越焦急,越落泪。

一年级时考数学,子琪有一道题没有做出来,一个人默默抹眼泪。小朱老师说:“老师告诉你一个秘密。”女孩止住了眼泪,等小朱老师往下说。“老师一年级的时候,数学考60分。”女孩笑了。“再告诉你一个秘密,这道题胡博文也不会做。”

子琪对自己要求很高。没有人知道她这股劲是哪里来的。她是家里的第二个孩子,上面有个姐姐,下面有个弟弟。子琪的父母在广东,爸爸在工地上做工,妈妈在做“网络电销”,一家三个孩子都由爷爷奶奶带。姐姐子萌也在群建小学读四年级,成绩一样好,奖状拿得更多,子琪形容姐姐脾气“暴躁”。弟弟四岁,瞪着圆溜溜的大眼睛四处打量,好动却不说话。

夹在中间的子琪腼腆、害羞、话少。一年级时,她在当时的5个孩子中是最不起眼的,很容易哭泣。升入二年级的子琪看起来沉着了不少。上学期,她是镇上的第一名。

宇彬要“浑不吝”一些。他脸上还有没好的冻疮疤,说是冬天整个人摔进了雪地里,两颊有两坨醒目的“高原红”。平时玩得像皮猴,可惜没有同龄的男生和他玩。四年级的李弘扬原本是他的朋友,后来两家闹了矛盾,两个小男孩都失去了自己的玩伴。

有节课学《中国美食》,小朱老师带着两个孩子设计菜谱,到了汤的环节,宇彬站起来要设计“螃蟹”。“螃蟹炖什么呢?”小朱老师问。“螃蟹炖黑芝麻!”宇彬大声回答。

实际上,宇彬的家的条件是全校最差的。和子琪一样,他也由爷爷奶奶带,爸爸也在工地上做工,除此之外,他还有一个16岁的哥哥、一个14岁的姐姐和一个12岁的姐姐。

“我妈妈这里是有问题的。”他指着脑子,很小声地说。他也许并不理解这意味着什么,只是听大人说了。妈妈也住在村里,在更高处的某栋房子里,他很少见到她。

有天下午的阅读课,小朱老师讲绘本故事,绘本的内容是“识别自己的情绪”。

“什么让你感到无聊?”小朱老师问。“没有人陪我玩。”男孩说。女孩也同意。

“什么让你感到开心?”“上学。”女孩说。“是真心的吗?”“真心的。”

“什么让你感到嫉妒?”“就是羡慕的意思吗?”女孩确认。“对,是羡慕的意思。”“有很多钱。”女孩说。“xx用50元买了一大袋东西分给别人吃。”男孩说。

“什么让你感到害怕?”“我害怕别人受伤。”女孩说。(这天中午,小朱老师缝校服时扎到了手,她立刻很紧张地拿出了创可贴。)“看恐怖片。”男孩说。

“什么让你感到兴奋?”“好想要一只猫,看到前面有三只小猫咪。”男孩说。“回到家,好饿,面前摆着好多我想吃的。”女孩说。

“什么让你感到害羞?”“转学走的那些人,很想念他。”男孩说。“好久没见的爸爸妈妈回来,有点害羞。”女孩说。“和弟弟一起洗澡的时候。”女孩又说。

“什么让你感到生气?”“姐姐抢我的东西。”女孩说。

“什么让你感到快乐?”“是大家。”男孩抢答。“我们大家在一起,我们三个在一起。”小朱老师说。

午饭的时候,广播里播放一首嗓音甜美的儿童歌曲。头两天,我只能听出歌词里有几句“我亲爱的老师啊”,从未放在心上。第三天,在从食堂往教学楼走的路上,我忽然分辨出了完整歌词:

“爹妈打工闯天下,

爷爷奶奶年纪大。

我们成了留守的孩子,

学校就是我们的家。

爹妈打工闯天下,

爷爷奶奶年纪大。

我们这些留守的孩子,

老师就是爹和妈。”

这是一条不在乎通向何方的道路

有天放学,我跟着李宇彬和李子琪回家。

低年级原本比高年级少一节课,早一小时放学。但自从低年级一共只有两个学生后,小朱老师自己把自己的任务从每天五节课加到了六节课,她不放心两个孩子自己回家,每天多上一节课,可以让两个孩子跟着三四五年级一起回家。

走出学校,两个孩子像脱缰野马,一路小跑,或是三步并作两步跳。他们住在这附近离学校最远的一个村落,步行大约四十分钟,全是上山路。

山路还算开阔,越往山上走,油菜花开得越繁盛。泡桐,桃花,梨花,杏花都开了。宇彬一路在数花的名字,有一阵激动地指着远处:“紫丁香!”有时经过一些横倒的墓碑,偶尔闻到一股肥料的味道,但转过一个弯,又是新的美丽景致。

经过山崖边上的一个健身器材区,宇彬说要去玩一会儿。经过路边一个小卖部,宇彬介绍:“这是我的秘密基地!”绕过小卖部,背后有一个狭小的山洞。

“我们早上来的路上藏了两朵花。”两个人又不知从哪里,变戏法一样地变出了两朵花瓣层层叠叠的鲜花。

路边的垃圾袋里有一包滕王阁的烟,宇彬说:“我想要。”小朱老师批准说:“那你去。”然后他把滕王阁捡了出来,很快把背面的烟板拆了出来。不过因为教育新闻里不提倡翻垃圾桶捡烟板,小朱老师后来也不让宇彬去翻垃圾桶了。

这条路我走得相当快乐。这是一条不在乎通向何方的道路,孩子们总是随处停留,四十分钟的路程,他们要断断续续要走一个多小时。这一个多小时的时间里,没有繁重的农活家务,没有遥不可及的未来,他们的视野范围内,只有近处的一朵野花。

宇彬和子琪的家长不是没有想过转校。得知班上只剩两个人的时候,子琪爷爷曾去找过教委的远房亲戚,讨论要不要把孩子送到镇上。宇彬的爸爸也与子琪的爷爷商量过,要他们两个以后“结伴去镇里上中学”。

至于没有转的原因,是“家里条件不好”(子琪爷爷说)。交通是一个问题,从村里到镇上,开车都要半个多小时的时间,步行起码两小时。如果包车接送,每学期700块钱。很快面包车就被取缔了,租车师傅被派出所抓了起来,政府不允许不正规的车辆接送学生上下山路。

实际上, 能去镇上租房子的家庭,和不能去镇上租房子的家庭,经济水平并不是最大的区别。真正的区别是,能在镇上租房子的家庭,父母起码有一方还在身边,没有外出打工。子琪和宇彬都是爷爷奶奶带的孩子。

“我看转去镇上的学生,成绩还没有我们好。”爷爷说这话时有种淡淡的骄傲。子琪的姐姐子萌成绩也很好,子琪说自己想要考浙江大学,子萌则说自己要去北京。

“你们要是再转走的话,这个班不就……”我想说快要散了。

“快要倒闭喽 。”宇彬说。

*文中受访者均为化名