作者:周惠民 转载自:二闲堂

《束星北档案》一书就放在我的案头。书是二OO五年在北京出版的,其中展示了束先生“接受改造”的历程,以及那些历程在他身心上的反映。在没有读到这书之前,许多人对我谈起过这本书,在网上也看到过几篇关于此书和束先生的文章,但是读了它,才知道了许多以前没有听说过的情况,看到一个人的内心和外表会“改造”扭曲到什么程度。没有类似经历的人估计很难体会出其中的三昧。

我认识束先生,并且和他在工作中有过一段短期的合作。说来好笑,束先生曾经是如雷贯耳的大物理学家,可是却和我做了一项动物实验,而且是和控制人口、计划生育有关的课题,至今想来都让我感到莫名其妙。

一九五二年院系调整,束星北先生从浙大来到山东大学物理系。经历“肃反”、“改行”,“反右”,一九五八年他被定为“极右分子”,送到青岛郊区月子口水库劳改。一九六O年回到市内,被调入一九五六年从山大独立出来的青岛医学院。一九七八年调入海洋一所,时年七十岁,一九八三年去世。他在山东大学-青岛医学院近三十年,在这期间我也在这两个学校里。他长我二十岁,在各方面我都无法望其项背。他后来的反革命-右派身份和经历使得大家唯恐躲他还来不及。在最初的那二十多年(一九五二-一九七六)里,我不会有,也不敢有和他见面说话的机会和愿望。

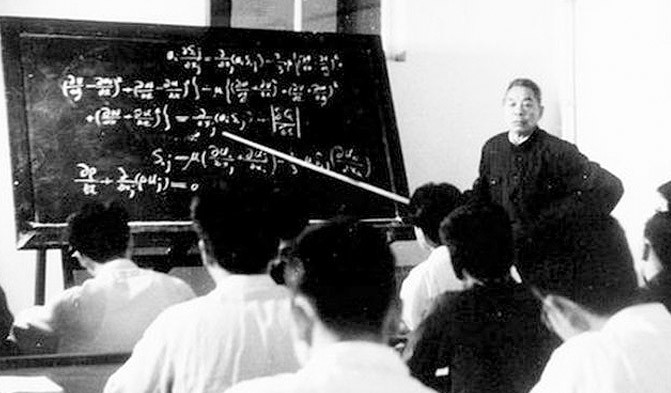

束先生初到山东大学物理系的时候,我是医学院的病理学助教。我知道他,是因为在山东大学学报里,看到登载着他的一篇论文,很长,几乎占了半本杂志的篇幅,而且全都是些数学公式。我一点也看不懂,感觉那真是天书。在那段时间里,思想改造、肃反(肃清反革命)、三反(反贪污、反浪费、反官僚主义)五反(在大学里似乎没有五反)都是热火朝天。每个人都有每个人的帐(或账),每个人都兢兢业业(有不少是战战兢兢)地积极或尽量貌似积极地参加没完没了的交待、揭发、批判。那是些小组、大组、全院、甚至全校的定期和随时加进来的活动。在此期间,我没有见过束先生本人。

束先生对当时山东大学校长华岗的辩证唯物论和唯物辩证法政治大课的内容不以为然,甚至在报告会上当众面对面地反对,在《档案》里有记载。这么大的新闻,也是批判束先生的重要内容,但是我在读《档案》的时候,竟然觉得是“新闻”。或许是我记忆太差,忘记了,反正我是从《档案》里才知道这个故事。看到这个故事的时候,我头脑里突然闪过梁漱溟先生在一次会上竟然当着众人面对面问毛主席有没有容人的雅量。看来那个时代的知识分子还有那么一点从旧社会带来的勇气,也或许是我在旧社会看惯了知识分子颐指气使的作派,并不把束先生的做法当一回事。

华岗校长开设的那个政治大课,不但是全校的重要课程,也是全青岛市的重要活动(据说还有从济南来青岛的不少人听讲,不知确否)。华岗每两个星期讲一次,一讲就是一个下午。然后一个星期的同个下午是小组或大组学习讨论,讨论上个星期他的演讲。我那时就觉得没有意思,什么“物质第一性”,“运动是永恒的”,这还用说么?!哪个学科学的人不知道?!(这决不是我五十年后的言不由衷,而是那时的实际思想)。费那么九牛二虎的力气,浪费那么多人的时光,强行规定要参加,太无奈了。尽管谁也不敢明目张胆地不参加,但是“落后分子”们还是能躲就躲,能逃就逃(我在大学学医的时候,对于讲得枯燥无味的“业务课”经常逃课,当助教时也敢逃这种“政治课”)。有时候到场点卯之后再逃,有时逃不掉,就找个旮旯翻看什么好看的书籍。想想我这个刚刚毕业的毛头是这样,再去想想那些教授、特别是那些大教授们,怎么能够坐得住、不想逃“课”!然而他们非但不能逃,而且还要坐在讲台下面的前排听课。教授们似乎都坐得住,不但坐得住,而且在小组讨论会上都在畅谈心得体会,如何如何。在一期又一期大学的报纸《新山大》上,刊登著名人们的学习收获。但是束先生不但在小组会上提出反对的见解,而且竟然直爽得(天真得)在华岗报告的现场,直截了当地、面对面地提出不同的意见。

一九五五年到一九五六年,我去了华南医学院进修病理学,因为算作是“学员”,不参加华南那里的“大运动”,所以错过了“反胡风反革命集团”的暴风雨。回到山大之后,才知道华岗校长已经因为牵扯进去而入了狱。但是没有听到束先生的什么新闻。

这时,山大医学院已经从大学里独立了出来,更名为青岛医学院。后来在文革中批判青医的领导(过去山大的一位领导),指责他为束先生平反的时候曾经请束先生吃烤鸭,说这是丧失共产党员立场的行为。还听说束先生写过打油诗:“此山是我开,此树是我栽,要想从此过,不得把头抬”。另外别人告诉我,束先生把给他平反的信印发到全国各处,给党抹黑等等的“罪行”。

接着就是“反右”了。我们独立出来的医学院和那时还留在青岛的山东大学离得不近,但也不远,只是在组织上不太相关。各校院系有自己揭发批判的对象和重点,运动中的“动力”有时一下子就变换成了“对象”。参加和被迫参加运动的人都要检查自己,可能都有自己需要抖搂的东西,谁也顾不了谁。那种激昂、吼叫的会上批判,震动着我这种参加者脆弱的心弦,人人唯恐自己落后,更不要说落马了。有位大作家似乎写过,在那种和类似的情况下,大家不得不朝井口那边丢块小石头,似乎是说和落井下石不同,但是真有不同吗?一人一口唾沫都要淹死人的!这真是个悲惨的时辰。原子弹爆炸后,尘埃落定,派定了几类右派分子。青岛的右派很多去了月子口水库劳动改造。“反革命极右分子”束先生是其中的一名。

我有一位至亲兄长,在“反右”运动中也被划为极右,同样也去了月子口水库劳改。他偶然能够回家住一天,我们也见面,但是见面从来也不谈“里面”的事情。所以我对劳改的实情毫无所知。我的这位兄长,在七十年代“摘了帽子”,换了单位,还做工程师、总工程师。我们从来没有谈过他的那段经历。二十年又过去了,到了九十年代的末尾,他已经八十多岁,我通过他对我的一件切身事情的意见,才体会到他心里极为恐惧,一直在极大的压抑和变形了的心态下生活。我那时不能理解那是为什么,但是在读了《档案》之后,我从束先生的遭遇和身心折磨中,隐约地解读到我这位兄长的心情。

或许说“隐约”不够确切。不过,在我头脑里的确隐约地浮出两个英文的词:sympathy和empathy。两个字的字尾都是-pathy,pathy的意思是痛苦、感伤、悲怅、哀婉、苦难。字头sym-是联合、互相的意思。sympathy合起来是同情。字头em-的意思是“使、使成为”、表示“使处于…状态”、“进入、在…之上”之义。empathy在字典上作:移情作用、认同和理解别人的处境、感情和动机。我过去曾经把empathy解读成“设身处地”。人能够设身处地吗?别人触及皮肉、触及灵魂的痛苦自己能够体会得到吗?似乎只有曾经被蛇咬过一次的人,才真会终生怕草绳。我体会,这个成语常常是用于贬义。也许我们应该用他的褒义:没有亲身的体验,是难有发言权的。突然,联想到二OO七年外语片奥斯卡奖的那部“窃听风暴”。电影名的这种翻译是为了适合国情,适合广告和票房价值的需要。“滑铁卢桥”的名字肯定不能像“魂断蓝桥”吸引人。这个“窃听风暴”的德文原文Das Leben der Anderen和英文Lives of Others意思都是“他人的生活”。在电影院里我们经常自己流泪或者听到周围的人抽泣,那是同情、移情、设身处地。在现实的生活里,我们是不是经常如此呢?

束先生在青岛医学院的期间,长期以来是清理厕所,做物理教研组的“教辅”(教学辅助人员)。我第一次和他真正面对面,是偶然的。

我从来没有什么坚定的志向、目标,什么都是从兴趣出发。对某个事物发生了兴趣,白天黑夜也迷在上面。没有兴趣的,躲开还来不及。实在说,我的学医、做病理(也就是“苦难学”patho-ology)也都不是我的兴趣所在,我也不知道我的兴趣在哪里。但是既然进入了病理学,天天学做病理诊断,就有了进取的兴趣。但是兴趣也只限于诊断,而没有什么做“研究”、写论文的兴趣。一九六O年以后,做的头一个“奉命”的研究课题,是上面要人去麻风村和一位大夫合作。完成后写了一篇论文。后来的奉命,有“柳枝接骨”那种无知和荒谬。

一九五七年“反右”后,副博士研究生的项目停办了。五十年代末六十年代初,有个短暂的“向科学进军”时期。为了培养年轻人,卫生部让许多学科的学术带头人带一两个选出来的学生,名义叫培养“红专骨干教师”。部里把名额分派给各个医学院让各校自己选拔。我们学校得到了一个到协和(医学科学院基础研究所)病理系去跟胡正祥教授学习病理学的名额。我们的科主任金泽忠教授一定是看好我的业务,我们医学院开明、进取的人事处王处长(他曾经带我们十几个人下乡近半年,和我睡在地铺上的邻铺,一同拉犁、开荒种麦)一定觉得我并无反骨,就把我报到部里,最后我就去了协和。对于我这样一个家庭有问题(我父亲是“反革命”,还在狱中),自己历史不清不白(曾经入了国民党航校)的人,那真是阴错阳差。协和某系的一位共产党女支部书记,对我的家庭几代和我个人的底细都了如指掌,她看到我到协和进修,回到家里就和她家人说:“怎么会把周惠民给派来了!”在协和的进修,虽然并没有得到胡正祥教授的多少直接教导,但是协和的学术气氛和图书馆给了我不可衡量的帮助。

在四川的铭贤中学时,生物刘老师教授的遗传学清楚感人,我学得也不错。六十年代初,复旦大学刘祖洞教授在大连为全国的科技界开了一个遗传学讲习班,给了我们学校两个参加会的名额。蒙学校教务处的胡科长的力主,让生物学董老师和我参加。刘祖洞教授从大连回上海的时候,要在青岛停留看看。董老师和我自然义不容辞为他到青岛做点联系、安排。刘教授提出要为他联系去看望束星北。记得董老师向学校党委请示,经批准后,董老师自己陪同刘教授去看了束先生。不知道当时会面的情况如何。有一点是想当然的:董老师必须要把见面的详细情况书面报告党委。

文化大革命开始,全国所有的大学都奉命迁出沿海大城市。我们医学院迁到惠民专区的北镇。那次搬迁真像扫地出门:所有能够移动的东西,包括一砖一瓦都用卡车运到紧挨在黄河大堤北面的北镇。我们占用了苦心经营的北镇农业学校的校舍,将农校多年来经营的一排排多种葡萄的园圃扫荡干净,把农校的实验基地许多大树都连根拔起。北镇“市”内所有房子的屋顶都大大低于黄河的河底。全市的人都完全依靠几层大坝维持在低于河床的地方。

我们占据了农校的两个校院:北面的宿舍区,和南面的教学区。这时候束先生已经安置到我们医学院,尽管他是一名物理学家。束先生自己一人住在教学区的传达室里,似乎他的任务是打扫教学区的厕所。

右派似乎是要有年终评语的。那年,领导把束先生的情况告诉大家,让大家分小组、再大组讨论,并把讨论结果汇总。在全院总结中,说束先生极其不老实,不想好好改造,似乎也就是这样向上级报告的。然而没过很久,上面又突然向大家通报说,束先生打扫厕所很认真,工作态度很好,重新让大家在小组、大组再讨论一次束先生的改造情况。这一次,大家便又都改口说束先生改造得好了很多,等等,等等。后来才听说,原因是有个美籍华人科学家李政道去信给党中央,询问他的恩师束星北先生的情况,而且说下次来中国的时候还要见见他的恩师。因此,才有了这种指导民意的忽天忽地。

我没有注意束先生此后的情况,直到后来医学院又违命强行搬回了青岛,事出偶然,我遇到了束先生。

回到青岛,我们开始做点奉命研究,写点报告。最初似乎是研究“老慢支(老年慢性支气管炎)”。老慢支是全国大会战的课题,是“政治任务”。全国都找偏方、验方,在临床、病理上找“突破”、“放卫星”,热火朝天。大家既认真,又觉得不知所措。据说那是因为有位大领导有慢性支气管炎,才有人授意、或善解人意地组织全国医务人员“大兵团作战”,以期能够找到为领导解忧的灵丹妙药。

人们已经习惯于奉命了。那时在“错批一位、增长一倍”之后,知道了计划生育的重要性。于是又开展了一次普遍研究节育措施的“运动”。我们学校、科室也不干落后。忘记是什么人,也许就是我,想到了温度和精子成熟的关系,联系到了微波的致热,进一步联系到束先生过去在国防上研究雷达,微波,这样就责成我们教研室当时的领导李技术员、我和束先生组成了三人小组,做起用微波照射小鼠睾丸的实验来。目的是看用多大的微波量就会抑制精子的成熟。束先生调整微波,我们一同照射动物。我处理动物,技术员做标本的切片染色,最后由我观察小鼠内脏和睾丸的组织变化。在那段时间里我随时见到束先生,和他还是有来往的。有时我还到他在学校操场边上的“门房”(传达室)住所去见他,讨论问题。那项研究完成了,写了报告,但是也没有在什么杂志上发表。一九七三年,三月八日青岛医学院的党委向上级写了给束先生摘帽子的报告,一九七四年九月十一日他所有的“帽子”才被去掉,完全被“解放”了。一九七八年他被聘去了“海洋一所”。

束先生是一九八三年在海洋一所工作中去世的。青岛医学院里没有几个人得到寄来的讣告和参加追悼会的通知,但是我却接到了,感到很特别。那天,在青岛太平路政协的小礼堂里开追悼会,约有一百多人参加。大家站在比较拥挤的大厅里,记得那个礼堂还是解放前建的,四周和前面的台上布满花圈。台上正中是束先生的照片,俯视着到场的人们。那就是《束星北档案》书中那张和祥、沉思、不动声色的照片。台上有为数不多,但是很显眼的花圈,记得有周培源、王淦昌的。但是我印象更深刻的两个是下面落款为学生李政道、吴健雄送来的。我记得还有杨振宁送的花圈,下款怎么写的记不清了,似乎也是学生。谁讲的话,仪式如何,我已经忘怀了。但是,为什么、是谁给了我讣告、让我参加追悼会,我如在雾中。

二OO七年,为了写这篇文稿,我对此想略做探究,特意给在青岛的束先生的大公子打去电话,询问究竟。束公子这时也已经当了教授,他说,讣告发给谁是他们家里的人给出的名单。发给我,是因为他家里的人知道束先生认为“在青岛医学院,你的人品还不错,而且很钻研业务”。他还说,这是实情,愿意在任何时候对任何人证明如此。束教授这样说的时候,我眼前似乎出现了束先生在青岛黄台路实验室里和我一块做实验的情景,也出现了他那从来不笑、严肃的面容,我感到了无比的荣幸。细思起来,他对华岗演讲的正面驳斥和我对它的“消极逃避”,在这两者之间不知道是否有什么冥冥的联系。

不过,《束星北档案》书中的一些细节,还是使我有些困惑。一个人的“改造”能够那么“脱胎换骨”吗?骨肉是遗传下来的。后天习性要怎样方才能够整合到那遗传的原本里面?记得有一位在晚年翻然悔悟的大人物说过他“割肉还母、剔骨还父”,和过去全然一刀两断。那位要割要剔的骨肉,是经过“脱”和“换”了的骨肉,还是原来的骨肉?良知应该就是良知。但愿良知永远留在身心之中,即便被压在下、不能表达,也应该存在心底,让它不时发出的微光,照照自己的良知。是吗?!

那本《档案》在第三百五十七页里,有个记载,说束先生把一个人拽到党委办公室的事情。

我不敢相信这是事实。为了彻底明白一个人是否真地能够这样“脱胎换骨”,我又给青岛的束教授打电话,问他详情。束教授答道:“事实就是这样。”我无言以对了。(今年,也就是二O一一年,我在《二闲堂》诗鸿:“轨迹”一文中又看到:“当束星北的灵魂已经差不多被彻底地改造好了的时候,他的学生李政道的赫赫声名也传到了中国。他总算又回到研究所,带起研究生,给学生开课。可是束星北已不是三十年前的束星北。一位得意门生,因为讲了一句对中央领导不满的怪话,就被束星北拧着胳膊送到研究所所长办公室,非要求开除这位学生不可。”)

事过多年后,最近(二O一O—二O一一年),在一些网站上看到了有关“卧底”、“不要被揪住一根头发”等文章。它们使人的心眼放大了一点。人们都知道历史上孙膑那样的人物。联系起来,像束先生这样的精英分子,为了自己和家人日后的日子,为了防范卧底于未然,会不会做出那惊人的举动呢?那是不是他为了安全,大智若愚地戏弄或应付别人呢?愿意束先生在天之灵能够微笑着点头或摇头吧。

束先生比我大二十岁,他和我的忘年私交是从节育实验开始的。在一九九O年代初,我的一个亲人得到李政道先生的间接安排,去意大利西西里开会,报告她在人口学方面的研究。在李政道先生、节育、人口方面,束先生如果能够回想他和我做动物实验的机缘,那也算是个趣事吧。