作者:来福 转载自:端传媒

题图:中国首都北京,中国国家互联网信息办公室大楼外。摄:Thomas Peter/Reuters/达志影像

2021年7月4日,中国国家互联网信息办公室(简称“国家网信办”)将“滴滴出行”App下架,一周后又与公安部、国家安全部等部门进驻滴滴公司,开展网络安全审查。一连串的严厉监管措施,使得刚刚在美国上市的滴滴股价暴跌。滴滴事件显示,国家网信办并不只是一个互联网内容审查机构,它的监管范围和政治能量足以让一家互联网巨头企业陷入严重危机,也足以领导不同政府部门进行议程设置。

滴滴事件之后,网信办出台新规,要求掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向其申报进行网络安全审查。整顿完赴美上市的互联网企业后,网信办又约谈快手、腾讯等企业,针对其“色情内容”问题进行罚款,之后又禁止未成年人直播,整治饭圈,几乎所有互联网企业都受其约束。

网信办的权力来源于何处,和其他监管部门的职责边界在哪?网信办内部队伍有多庞大,依靠什么法律治理互联网?网信办如何成为互联网治理体系的核心监管部门的?网信办的权力扩张,又反映了中国对互联网的何种解读?

网信办的政治地位:由习近平领导的审查机构

1994年,中国接入全球互联网。当时管理互联网的核心机构是国务院信息产业部(后并入工信部),中国对互联网的关注集中在基础设施建设、信息安全、和工业发展上。

2000年,国务院新闻办公室成立了互联网新闻监管局。2011年,该机构被国家互联网信息办公室取代。中国社科院新闻与传播研究所研究员苗伟山评论,这个办公室的成立表明政府有意建立一个全面的网络空间治理体系。

2013年,后来被称为“网络沙皇”的鲁炜升任国家网信办主任,他甫一上任,就约谈了薛蛮子、房地产商潘石屹、爱国写手周小平等微博名人,要求他们守住国家利益等“七条底线”。高调的行动使得作为内容审查机构的网信办备受瞩目。

约谈半个月后,2013年8月,薛蛮子以“嫖娼”罪名被逮捕,随后在中央电视台上“公开认罪”,但反省的并非“聚众淫乱”,而是网络名人权力过大、缺乏监督的危害。薛蛮子经常在微博上批评当局,他被捕时拥有1200万粉丝,是微博最有影响力的博主之一。事发后,《环球时报》总编辑胡锡进直言,不排除“官方是在通过抓嫖娼整薛蛮子”。

鲁炜一手约谈,一手“暗整”,以雷霆手段开始严管互联网。当时议论时政还是微博的舆论主流,在温州动车脱轨事故等公共事件发生时,微博充当了重要的民意表达平台,也是审查制度的薄弱之处。3个月后,新浪微博宣布处理了10万个违反“七条底线”的账户。

2014年2月,作为“小组治国”顶层设计之一的中央网络安全和信息化领导小组成立,习近平担任组长,当时仅有四个中央领导小组由习近平直接坐镇,这意味着网络治理是习近平任上的优先事项。在同一年,国家网信办也重整架构,与中央网络安全和信息化领导小组办公室(简称“中央网信办”)两块牌子、一个机构。国务院和党中央两个“网信办”党政合一,鲁炜的上司由国务院新闻办主任变成习近平,对互联网的掌控权力更进一步。

尽管鲁炜2016年6月就已经被调离网信办主任的职位,并于2017年11月被中共党内调查,成为中共十九大之后落马的“首虎”,但鲁炜的失势并未影响到网信办的地位。接替鲁炜担任网信办主任的,是曾在上海与习近平共事、并得到快速提拔的徐麟。2018年,中央网信领导小组制度化为中央网信委员会,也意味着其政治地位更上一级。

2018年党政机构改革后,网信办明确列入中共中央直属机构序列。而31个省份,以及市、县一级也逐渐成立网信办,作为办事机构设在各级党委下。一支由中央渗透到地方的互联网治理队伍由此建立。

2014年中央网信办成立后,接连发布“微信十条”、“账号十条”、“约谈十条”等文件,对互联网内容进行了事无巨细的审查。比如,网信办就“传播淫秽色情信息”多次约谈过网易、新浪、腾讯等互联网平台企业;认定“城市媳妇回乡过年不能上桌吃饭怒掀桌子”等消息为谣言并处罚了一批网站;规定网民如何取名(比如不能用“人民曰报”作为名称);牵头工商局、卫计委成立联合调查组进驻百度,调查“魏则西事件”;下架涉及暴力的APP;表态要整治饭圈“乱象”。政治敏感信息也在网信办的重点审查之列,2016年2月,网信办关闭了任志强的微博账号,此前他因为质疑“党媒姓党”而被官方媒体批驳“妄议中央”。

支撑网信办庞大审查工作量的,是同样庞大的官僚系统,除了在省、市成立中央网信办的分支部门,中央网信办的人力也日渐增加,除了“网络评论工作局”、网络安全审查办公室”等部门,还有“违法和不良信息举报中心”、“互联网舆情中心”等直属网信办的事业单位。一些不属于网信部门的机构,也参与进网络治理中,比如共青团中央于2015年组建的“青年网络文明志愿者队伍”,就从高校学生中招募人手,在网上宣传正能量内容,举报“负能量内容”。

鲁炜任职网信办主任时,同时出任中共中央宣传部副部长。地方网信办也同样由有经验的宣传官员担任领导职务,这表明网信办也是一个重要的意识形态部门。2018年,北京、上海两地的网信办以“违规自采和转载新闻信息”为由,要求《好奇心日报》禁言整改。

根据《纽约时报》的调查报道,Covid-19疫情期间,杭州网信办发布了详细的指令对舆论进行控制,比如要求社交媒体对李文亮医生的死讯撤出热搜,禁止APP弹窗推送负面新闻报道,一个区组织了1500名网军监测微信群的舆情,另一个区组织网评员转发超过6000条辟谣信息。

“软法”驯服互联网

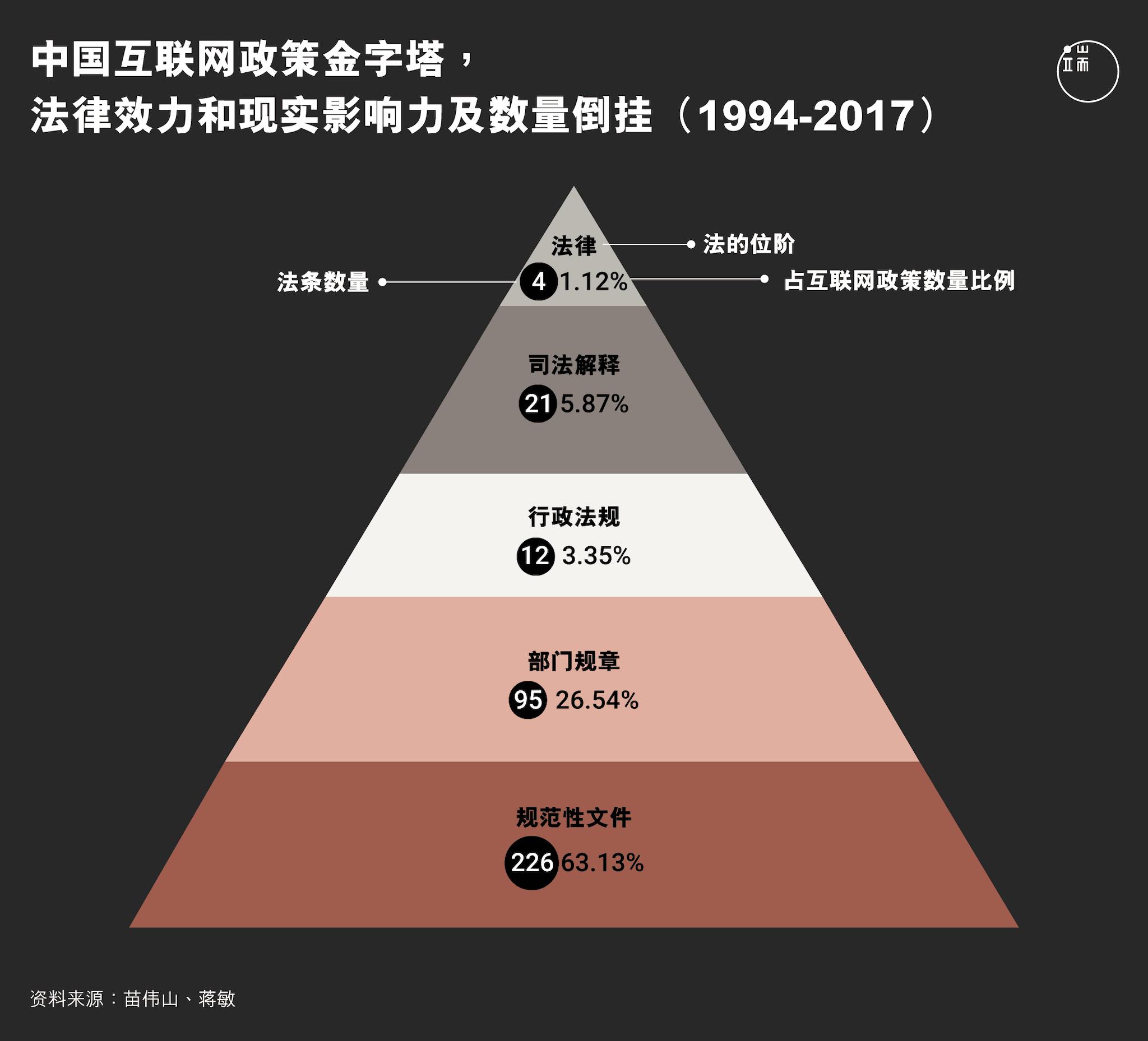

学者苗伟山和北卡罗来纳大学夏洛特分校传播学教授蒋敏的最新研究显示,1994年-2017年间,中国的互联网政策总体上以较低位阶的法规为主。互联网政策占比最多的是规范性文件(63.13%)和部门规章(26.54%)等“软法”,法律位阶较高的一般法律(1.12%)、司法解释(5.87%)、行政法规(3.35%)的占比则非常少。苗伟山和蒋敏分析,较低层次的规范性文件和部门规章在数量和重要性上都超过了更加正式的法律与法规。

中国的法律体系,处在最高位阶的是宪法;其次是全国人大制定的法律,最高法院和检察院颁布的司法解释;然后是国务院依据宪法和法律制定的行政法规;最后是国务院各部门和直属机构制定的部门规章。至于不同机关部门制定的规范性文件,则不在《立法法》定义的“法律”范畴内。

1994年-2017年间,被互联网政策作为“上位法”引用最多的法律文件,是国务院2000年发布的《互联网信息服务管理办法》,属于行政法规。该办法的第十八条规定,除了国务院信息产业主管部门和地方电信管理机构,新闻、出版、教育、卫生、药品监督管理、工商行政管理和公安、国家安全等有关主管部门,也有权监督管理互联网。

而2020年由网信办发布的《网络信息内容生态治理规定》(简称“《规定》”),跟《互联网信息服务管理办法》相比,严厉了很多。国务院的行政法规只将“互联网向提供信息的服务活动”作为规管对象,网信办的《规定》则明确指出“政府、企业、社会、网民等主体”的活动均在规管范围内,且由国家和地方网信部门负责统筹。

《规定》对内容平台、内容生产者、内容消费者提出了细致的审查要求。一方面,鼓励网络信息内容生产者制作、传播“正能量”内容,比如“宣传习近平新时代中国特色社会主义思想”;另一方面,要求内容生产者禁止发布“违法信息”,抵制制作“不良信息”。“不良信息”包括“炒作绯闻、丑闻、劣迹”、“不当评述自然灾害、重大事故等灾难”等九类内容。

《网络信息内容生态治理规定》发布后,有行政法专业律师指出,由于网信办不属于国务院直属机构,规定制定程序违反《立法法》明文规定,因此属于无效。但北京大学新闻与传播学院教授胡泳也评论称,网信办出台的各种“规定”虽然只是一种规范性文件,却在中国的互联网管理中发挥着最大的效用。他写道,中国互联网立法的现实是:宪法不如一般法律,一般法律不如行政法规,行政法规不如部门规章,部门规章不如领导批示。

苗伟山和蒋敏在论文中分析,“软法”为国家监管网络内容提供了灵活性,同时限制了个人表达、公共话语和集体行动。该研究提到,内容监管始终是中国互联网政策的重点,这种基于控制的监管模式,旨在最大限度地降低政治风险,维护社会稳定,体现中国国家对政权稳定根深蒂固的不安全感。

蒋敏告诉端传媒,这一研究使用的数据只到2017年,她认为近4年发生了重要的变化,包括《网络安全法》、《电子商务法》、《个人信息保护法》、《数据安全法》等法律的制定,包括网信办作为实体机构扎根在各个省市,这意味着有明确顶层设计的网络空间治理体系已经建立起来了。

“以前不是没有管理,但管理的方式有区别。比方说以前对百度付费搜索排序的做法通过媒体进行曝光,采用是法律以外的管理手段和方式。”蒋敏说。

因端传媒为付费网站,故不提供全文转载,如需阅读全文,请点击此处前往端传媒网站购买会员后阅读