作者:艾晓明 转载自:微信公众号“阿斗下墙” 原文链接

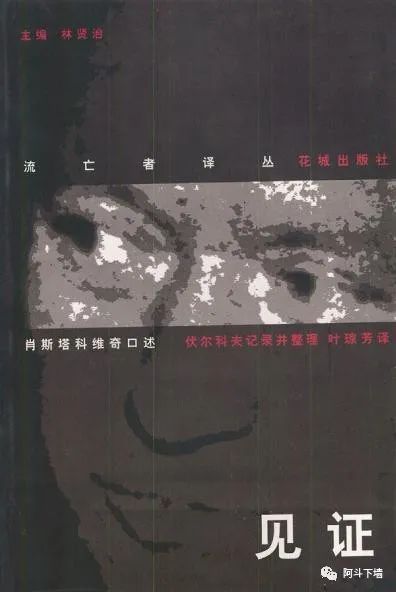

我觉得,萧斯塔科维奇的《见证》这本书,其特别之处是让读者看到,大师们心里想些什么,天才的艺术家、知识分子如何与这个时代相处。

彼得堡——彼得格勒——列宁格勒音乐学院院长格拉祖诺夫是一种,作者写到他的恩师惊人的才华和智慧,而这种面貌同时包裹在那个时代许多滑稽细节之中。

此人隔着门听一遍交响乐新作品,就能在钢琴上弹出来;他的耳朵能定音高;他精通若干种乐器。他在英国指挥,乐队认为来了个野蛮人,说他要的音吹不出来。他拿起圆号,对准了一会儿,就吹出了规定音。叛乱粉碎了,排练继续。

可是在艰难时世,没有酒喝,他只好托萧的父亲从公家那里“搞”酒精,这在当时,双方都冒了被枪毙掉的危险。他裹着皮大衣缩在公寓里,躲到一间侍女的小屋弹琴,因为只有这么小的屋子稍能保温。

他的博学和造诣、他精湛的艺术修养令萧斯塔科维奇倾倒,他的言简意赅的表达方式,与当时流行的浮夸谄媚形成强烈反差。这种人的存在,使得艺术领域里仍有另一种尊严。有这种精神承传,我觉得可以解释,何以在专制的限制下还会有萧斯塔科维奇,基于什么信念这个人坚持了自己的艺术探索。

尤金娜又是一种,萧写了这位杰出的钢琴家作为“癫僧”的。而所谓“癫僧”,伏尔科夫在序中说,这是俄国特有的一种宗教现象,癫僧能看到和听到别人无所知的事物,但是他故意用貌似荒唐的方式委婉地向世人说明他的见识。

我觉得,这就像小说中的黑色幽默风格。萧有时也这样称呼自己和自己的朋友,在各种场合,他们也是如癫僧一样在装疯卖傻。和那群与当局合谋装疯卖傻的比较,区别只在于癫僧有自己对于真实的理解。

萧笔下的尤金娜是个不合群的天才,有很多歇斯底里的行为,如把房子给可怜人,钱给教会。在斯大林晚年发神经的时候,她被叫去录过只有一张的唱片,当晚换了三个指挥,全都站不住,只有她不怕见鬼。

不久,她收到一份两万卢布的红包。在回信中,她说:谢谢你的帮助,约瑟夫,我将日夜为你祈祷,祈求主原谅你在人民和国家面前犯下的大罪。钱我捐给了我所参加的教会。

写完这封自取灭亡的信后,她寄给了斯大林。

我们当然可以问:这样的人又有几个呢?存在着古拉格群岛,更多的是普遍的叛卖。何况萧也并不是政治上的异己分子,他妥协,奉命给电影配乐——“给恺撒交租”。尽管如此,他仍被看作危险的形式主义者,他收拾好了东西等到晚上被带走,特别是在他的赞助人图哈切夫斯基元帅被枪决之后。但是,按照所罗门·伏尔科夫的说法,他也走上了癫僧的道路。语言失去了它的表面意义,他的音乐也是这样。官方解释和作曲家的内心有巨大的鸿沟,他表里不一,外面的服从只不过是为了生存。

从表面上看,中国当代一场场大批判与斯大林时代没有区别,只有一个区别:这个时代的知识分子是装傻还是真傻。这是我读这本书不能不联想的问题。

萧斯塔科维奇有一段很惨的话,他说:“看那些愚蠢粗俗的大批判表演,和年轻人解释是没有意义的,因为他们不懂。你可以找你的同辈聊聊,但一个也找不到,已经死光了。而幸存的人都蠢透了,也许这正是他们所以能幸存的原因,也许是他们装傻,这样也有用。我永远不相信到处都只有傻子,他们一定是戴了假面具——这是一种求生的策略,可以使你保持最低限度的体面。”他生气的是,斯大林时代结束后,所有的人都说自己受骗了,中了斯大林的奸计。

我相信这就是他要写这本回忆的真正原因:他不是真傻。不仅是他,而且还有一批这样的人。这就是他要设法让最后一部杰作——从官方钉死的墓穴中逃出来,在人们未来的记忆里寻找最后的庇护所。

还有,他要说明,没有人受骗,当时许多事实人人都了解;但睁眼说瞎话,因为没有人把真相讲出来,所以他要讲。他讲了所谓哈萨克民族诗人是怎么伪造出来的,还有真正的民间歌手到哪里去了。其中,他只选了一件来讲,但这一件就够了。

那就是1930年代中期,官方宣布,召开一次全乌克兰民间歌手大会。这些歌手都是盲人,像荷马一样;他们有几百人,从那些被遗忘的小村庄聚垅来。像在一座活的博物馆里一样,乌克兰全部的民间音乐和诗汇集在一起。结果,歌手们几乎全被枪决了。自古以来,从来没有人去伤害盲人歌手,但这些可怜人这次几乎全被杀害了。

作者说当所有这些事实都被收集起来,这些罪恶的指使者就一定要为之负责,即使是在子孙后代面前。

因此,他在回忆中放弃了从前当众要戴上的面具,袒露了一个艺术家、一个知识分子对这个时代的真实感受,这不是关于我自己的回忆录,这是关于他人的回忆录。别人会写到我们,而且自然会撒谎——但那是他们的事。

关于往事,必须说真话,否则就什么也没有说。追忆往事十分困难,只有说真话才值得追忆。

回头看,除了一片废墟,我什么也看不到;只有尸骨成山。

他说:“这将是一个见证人的证词。”凭着这些记录,他完成了对那个时代的审判。

这本书,以及这一套书,让我觉得有一个隐匿的俄罗斯,从过去的那个革命的俄罗斯外表下浮现出来。

【作者简介】艾晓明:学者。曾任中山大学中文系教授,已退休。