作者:胡文辉 转载自:博客

前几天,可能因为读到一二有关勃列日涅夫时代的帖子,心里就浮现出这样一个说辞:历史的垃圾时间。

是的,历史,垃圾时间,历史的垃圾时间。

在勃列日涅夫当政的近二十年里(1964-1982),新沙皇帝国四面出击,甚而有压倒山姆大叔之势,但我们今天凭着“后见之明”的优势,却不难知道,那个泥足巨人只是貌似强大,内部已困难重重。尤其1979年入侵阿富汗,更令整个帝国陷入泥潭。不妨说,1989东欧剧变,1991苏联崩溃,就是从1979开始的。

我愿意不避主观地说,1979之后,就是苏联的垃圾时间了,戈尔巴乔夫只是让这段垃圾时间早点结束罢了。

我想,“历史的垃圾时间”这个说法,绝不止适用于俄罗斯的历史,绝不止适用于当代史。

先来看看陈寅恪《唐代政治史述论稿》的末尾一段:“自咸通以后,南诏侵边,唐财政及内乱颇与明季之‘辽饷’及流寇相类,此诚外患与内乱互相关系之显著例证也。夫黄巢既破坏东南诸道财富之区,时溥复断绝南北运输之汴路,藉东南经济力量及科举文化以维持之李唐皇室,遂不得不倾覆矣。史家推迹庞勋之作乱,由于南诏之侵边,而勋之根据所在适为汴路之咽喉,故宋子京曰:‘唐亡于黄巢,而祸基于桂林。’呜呼!世之读史者傥亦有感于斯言欤?”

所谓“唐亡于黄巢,而祸基于桂林”,是《新唐书·南诏传》执笔者宋祁的话,意谓唐朝最后虽亡于朱温之篡(907),但实际上是亡于黄巢之乱(878),甚至可说亡于庞勋之乱(868);而陈寅恪强调,庞勋、黄巢之乱摧毁了东南地区的经济以及南北的交通,致使唐朝统治丧失了经济基础,则是为宋祁的话增添了现代实证史学的理由。

这么看来,868之后,尤其是878之后,就是唐代的垃圾时间了。

再看黄仁宇的《万历十五年》,同样是全书的结尾:“1587年,是为万历十五年,岁次丁亥,表面上似乎是四海升平,无事可记,实际上我们的大明帝国却已经走到了它发展的尽头。在这个时候,皇帝的励精图治或者宴安耽乐,首辅的独裁或者调和,高级将领的富于创造或者习于苟安,文官的廉洁奉公或者贪污舞弊,思想家的极端进步或者绝对保守,最后的结果,都是无分善恶,统统不能在事业上取得有意义的发展,有的身败,有的名裂,还有的人则身败而兼名裂。因此我们的故事只好在这里作悲剧性的结束。万历丁亥年的年鉴,是为历史上一部失败的总记录。”

在黄仁宇看来,1587,万历十五年,明朝历史就已结束了。照他的“大历史观”,其潜台词其实应该是:与此同时,中国历史也结束了。剩下来的,包括满清三百年在内,都已丧失了历史的“意义”,都只是历史的垃圾时间罢了!

很久以前,我就写过一篇《黄仁宇“大历史观”批判》,批驳过其史观,这里且不细说。我只想就事论事地强调一点:将1587定为明朝的终结之年,显然是太早的。要知道,在此之后,明室还有能力在三个方向分别开战,即宁夏之役(1592)、朝鲜之役(1592-1593、1597-1598)、播州之役(1599-1600),是为“万历三大征”。这三场硬仗,大体都算是打赢了,明朝军事上的表现,至少是胜过苏联在阿富汗的。

那么,明朝走到了哪一步,才算是完全无力回天了呢?或者更合理的节点,应该在1630,即袁崇焕被杀的时候吧。那样的话,从1630崇祯自毁长城,到1644崇祯自杀煤山,就是明朝的垃圾时间了。

当然,古今中外,历史无限,这样的例子其实俯拾皆是。西周覆灭之后,平王东迁洛阳,史称东周,但实力上只是一个小国,有如今日的梵蒂冈——东周名义上超过了五百年,但其实只是周朝的垃圾时间!高平陵之变(249),司马懿一举剿灭了曹魏势力,此后至常道乡公曹奂禅让(266),自然是曹魏的垃圾时间了。关原之战(1600),德川家康胜势已定,此后至丰臣秀赖在大坂城切腹自杀(1615),就是丰臣政权的垃圾时间了。

就是这样的,历史跟竞赛一样,免不了有很多垃圾时间的。当是时,大势已定,败局难挽,无论如何努力,都只是徒然的挣扎,只能求尽量体面地收场而已。

那么,不幸而遭遇垃圾时间的人们,又该何以自处呢?是不是要跟时间的垃圾同归于尽呢?

我以为,历史之大是一回事,个人之微又是另一回事。在历史的垃圾时间里,个人在政治上固然已束手无策,但在生活上,在文化上,是不妨继续放飞自我的。

事实上,以中国历史之长,中国人应对垃圾时间的经验也很是丰富。孔子有谓:“无下有道则见,无道则隐。”实为深具处世智慧之言。“无道则隐”的“隐”,看起来很古典,说穿了就是世俗所谓“躺平”,借用美国经济学家赫希曼的概念,也可说是“退出”(Exit)——当“呼吁”(Voice)已然无效,个人就只能选择“退出”了。无论是“隐”是“躺平”还是“退出”,都可视为对垃圾时间的一种拒绝。

我们都知道那部日剧:人生总有不如意的时候,那样的话,也不必勉强自己去努力,就把这当作神赐予我们的悠长假期吧。那么,假若遭遇了历史的垃圾时间,那就Exit好了,那就把历史的垃圾时间当作文化的悠长假期好了。

所以我们看到,在大唐王朝的垃圾时间里,失意的皮日休,落第的陆龟蒙、罗隐,远走西蜀的韦庄,逃避后梁的韩偓,都各自拥有了他们的悠长假期,并焕发出异样的文化光彩。

鲁迅曾在《小品文的危机》一文里说:“唐末诗风衰落,而小品放了光辉。但罗隐的《谗书》,几乎全部是抗争和愤激之谈;皮日休和陆龟蒙,自以为隐士,别人也称之为隐士,而看他们在《皮子文薮》和《笠泽丛书》中的小品文,并没有忘记天下,正是一榻糊涂的泥塘里的光彩和锋芒。”而就算被鲁迅看低的诗,也非无可观。我曾在《反读书记》里写过:从《资治通鉴》来看唐末,是一个黑暗的世界,但从诗词来看唐末,却是一个华丽的世界,“前一种记录是真实的,后一种记录也非伪造。那是一个分裂的时代,时代分裂为两个世界:最阴暗的世界,最华美的世界。一个历史的平行宇宙。也许,正因为政治社会太过阴暗,这个时代才更需要太过华美的文字吧!有个别人,成为这一历史平行宇宙——最阴暗的世界与最华美的世界——之间的接口。比如韩偓,在阴暗的政治世界里,他是忠臣,逆时代而动;在华美的文学世界里,他是艳诗写作者,与时代同欢。”这些话,也可以拿过来,形容唐朝这段垃圾时间兼悠长假期的。

所以我们也能看到,在大明王朝的垃圾时间里,那个被黄仁宇宣判为“已经走到了它发展的尽头”的年代,才子和志士却与秦淮河上的美人谱写了风月史上的华章:侯方域与李香君的离合,早早引出了孔尚任的《桃花扇》;冒襄为董小宛留下了《影梅庵忆语》;吴伟业为卞玉京留下《琴河感旧》和《听女道士卞玉京弹琴歌》;还有余怀的《板桥杂记》,更可谓一部秦淮佳丽的集体传记,他在自序里断然地表示:“此即一代之兴衰,千秋之感慨所系,而非徒狭邪之是述,艳冶之是传也。”至于钱谦益与柳如是、龚鼎孳与顾横波的传奇,直到二十世纪,还能让伟大的历史学家为之树立起文字的纪念碑:陈寅恪写出了《柳如是别传》,孟森也写出了《顾横波考》。这一份香艳,这个文化的悠长假期,不也是明朝乃至中国文化史上的光彩吗?

历史的发展与文化的发展不是均等的,其结束亦然,文化的迸发往往要滞后于历史。此所以当历史进入垃圾时间之后,仍可以成就一段文化的悠长假期。

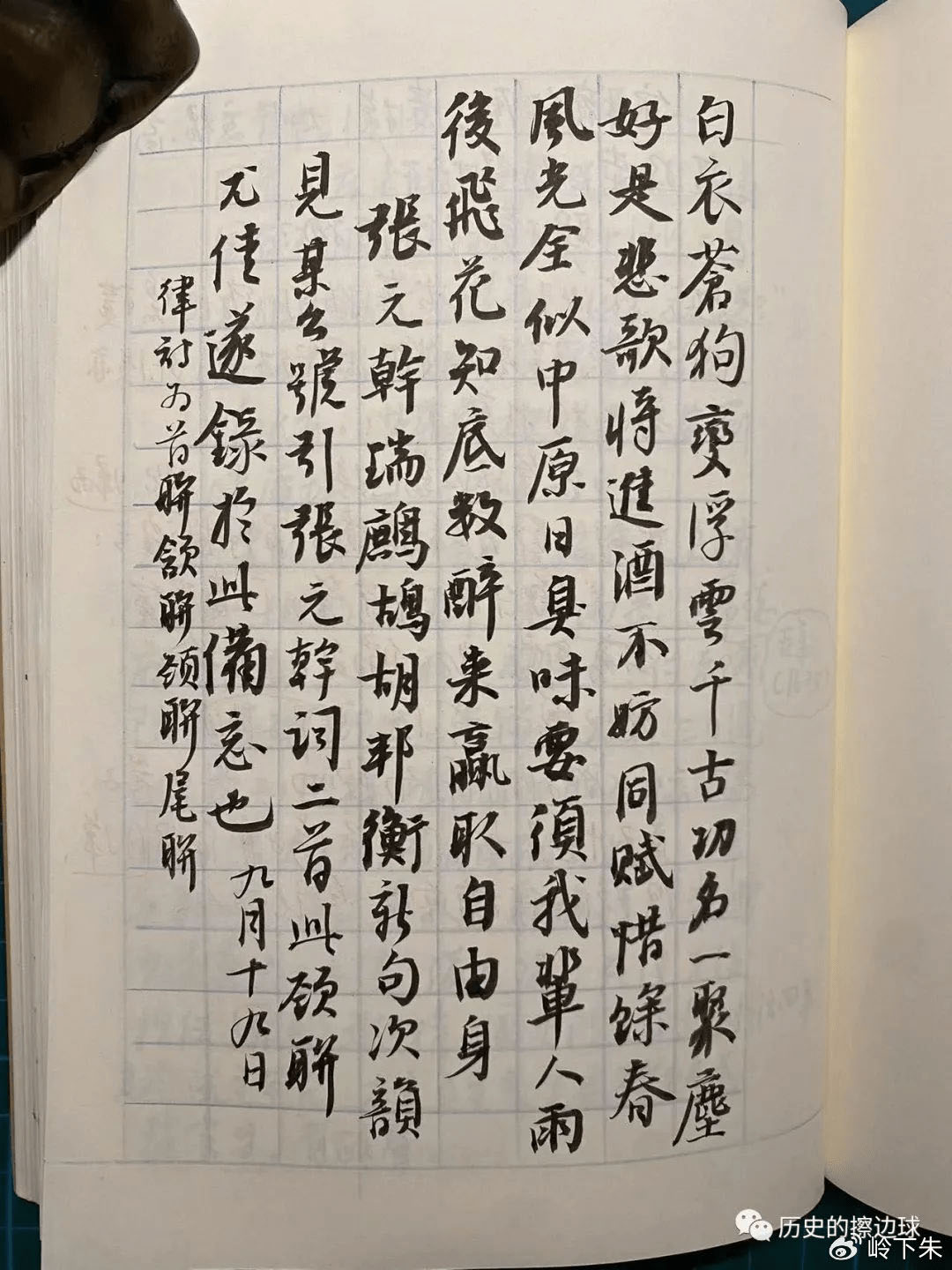

就在这篇文章快写完时,友人遇斋戴新伟传给我一幅字,是他抄录的一首词,南宋张元干的《瑞鹧鸪》。词曰:“白衣苍狗变浮云,千古功名一聚尘。好是悲歌将进酒,不妨同赋惜余春。风光全似中原日,臭味要须我辈人。雨后飞花知底数,醉来赢取自由身。”这首词原有个题目“彭德器出示胡邦衡新句次韵”,“胡邦衡”即胡铨,因反对秦桧和议而被贬新州(今广东新兴)、吉阳军(今海南三亚);胡在新州时写了首《瑞鹧鸪》词,张元干辗转得见,感慨系之,遂有此和作。不知为什么,我总觉得“不妨同赋惜余春”、“臭味要须我辈人”以及“醉来赢取自由身”这几句,好像都可以给“文化的悠长假期”这个说辞做一注脚。

还有,我们熟悉的“凭栏一片风云气,来作神州袖手人”,不就是陈三立的悠长假期吗?“躲进小楼成一统,管他冬夏与春秋”,不就是鲁迅的悠长假期吗?

最后我想说的是,历史太长,人生太短,绝不可以浪费。历史总是有垃圾时间的——但人生没有。