作者:上官乱 转载自:上报

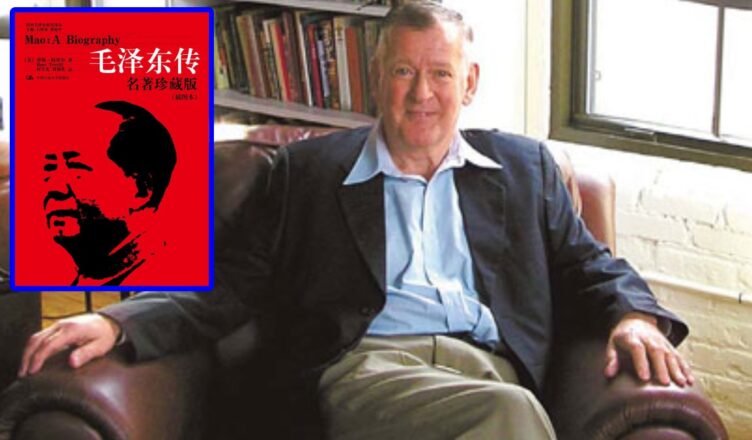

8月2日,美国知名的“中国通”,政治学家、记者,谭若思(Ross Terrill)在波士顿家中去世,享年85岁。他的去世,意味着西方世界第一代“中国通”逐步成为历史,而随着中国与西方的脱钩和自我封锁,现今西方媒体对中国的了解也愈加匮乏。当然,中国自己也慢慢地不再了解自己了。

他提醒了西方警惕中共本性

谭若思首次前往中国是在1964年,当时他刚从墨尔本大学毕业几年,但“文革”前夕的中国把他和外国人挡在国门之外。于是他拜访了多个国家的中国大使馆后,终于在华沙获得入华签证。1971年,“文革”初期的狂热降温,他再次来到中国。当时的西方迫切想了解中国,他的旅行报导为尼克森1972年对中国的历史性访问提供了参考。但这次采访最大的收获,是他观察到了中共和文革的本质,并撰写出《毛泽东传》和《白骨精——毛泽东夫人传》。他不仅指出毛泽东在搞个人独裁,还独到地提出江青不过是中共转型的替罪羊,因为让她为文革负责,既有利于否定文革,又不会破坏毛泽东的权威。

自从中国改革开放后,谭若思一度对中国在共产主义统治下取得的成就非常钦佩,但1989年天安门镇压后,他开始持批判态度。因为6月4日军方开火时,他就在人群的外围。1992年,他与旅居美国的中国异议人士沈彤一起前往中国,很快被逮捕,然后先后被驱逐出境。于是在后来西方投资中国的狂潮中,他一直写文章始终在提醒西方警惕中共制度的本性。不过,他又始终保持辩证的看法,2005年,他在纽约时报写道:“毕竟,有两个中国,一个是衰落的计划经济,一个是蓬勃发展的自由经济。一边是追求存在正当性的共产党,一边是13亿带有各自动机的个体。既要警惕专制的中国,又要与新兴的中国合作,这是一种合理的二元论。”

中美贸易战之后,中国通过驱逐记者、拒绝续签、阻止报导等方式,逐渐关闭了西方了解中国的窗口,像谭若思这样客观独立地从文革前持续报道到2000年以后的“中国通”也日渐凋零。但是这并不意味着中国将停止透过外国人来实现大外宣的手段,更不会停止塑造中共喜欢的“中国通”来影响世界的策略。在中共的外宣历史上,曾把不少支持和美化中共制度的美国记者列为“中国人民的老朋友”,其中以名字中都有“3s”为典型——斯特朗与埃德加·斯诺、艾格尼丝·史沫特莱。他们有的为心中的共产主义乌托邦奉献了一生,有的狂热半生,却并没有一直被中国当作朋友对待。于是在西方,他们被称为“非常有用的白痴”。

3s:“非常有用的白痴”们

艾格尼丝·史沫特莱是“3s”中最具革命性的“中国通”,她不把自己看成职业记者,而是一个政治活动家。她曾在加利福尼亚积极从事帮助印度反抗英国统治的斗争。一战后,她侨居柏林8年,在从事印度解放运动的同时,结识了很多苏联共产国际的人,于是1928年底史沫特莱以《法兰克福日报》驻远东记者的身份进入中国东北,为共产国际撰写了大量报导,立场明显偏袒共产党,并卖力批评国民党:包括《国民党反动的五年》、《中国人的命运》、《中国红军在前进》等文章。

1937年1月初被中共派人接到延安,史沫特莱本想写一部象《西行漫记》那样的作品。但是在延安期间,由于行为作风大胆,与毛泽东等中共领导人关系过于亲密,常常惹人非议,据说还引发了毛泽东和第三任妻子贺子珍的矛盾。据说,有一次,史沫特莱和贺子珍发生肢体冲突,已经怀孕的贺子珍眼睛被打肿,而毛泽东却护着史沫特莱,导致贺子珍一气之下出走苏联,后来孩子早夭,贺也再也没见过毛泽东。

不久后,史沫特莱也离开延安。但贺子珍事件并非主因,真正的原因是1937年7月,史沫特莱向中共提出入党的申请,没想到被拒绝了,她伤心失望,离开延安,继续走访中国各地。1941年5月她回到美国,还为中国募集救济战争灾难的捐款,并完成朱德的传记《伟大的道路:朱德的生平和时代》。

二战后结束后,史沫特莱在1949年麦卡锡主义的洪流中,不意外地被怀疑为“苏联间谍”,因此被迫流亡英国。第二年,她因手术不治在伦敦逝世。或许她最大的幸运是去世得早,根本来不及看到中国后来的政治运动和共产主义灾难。但是她的一生,都耗费在了共产主义革命中。

第二位是安娜·路易丝·斯特朗,她人生则没那么简单了。斯特朗出生于美国,毕业于芝加哥大学,也大半生都是一位共产主义狂热者,甚至还在中国当过红卫兵,但是在临死前两年,文革的残酷与疯狂颠覆了她大半生的信仰。

1921年,她就在莫斯科创办《莫斯科新闻》,向世界介绍苏联和共产主义。1925年第一次到中国,报导省港大罢工实况。1927年第二次到中国,深入湖南农村采访,写下《千千万万的中国人》一书。抗日战争期间她又到八路军总部进行采访,写成《人类的五分之一》一书,描述中共的“敌后抗战”。在1940年末访问重庆时,采访了蒋介石和周恩来。1946年第5次到中国访问了延安,并会见了她一直崇拜无比的毛泽东。

然而,这么热爱共产主义的她,1949年回到苏联时,却被指控为美国间谍而被捕。直到1955年指控才被撤销。

1958年她辗转到中国,定居北京,写下《中国的黎明》、《中国人征服中国》等书。她对中共深信不疑,甚至1966年文革开始之初,还加入了红卫兵,成为为数不多的外国人红卫兵之一。她在中国的英文外宣《中国通讯》中,用巨大的篇幅盛赞“文化大革命”,认为文革是“改造人的灵魂并建立新世界的梦想”。

但是没多久,斯特朗对“文革”的狂热被浇熄了。她看到学校停课、学生造反,批斗老师,她自己的生活秩序也被破坏了。她写了一封信给廖承志控诉,却没有回音。于是她又给其他的中国朋友写信,别人劝她要对新生的中国极尽宽容。她还是不服,于是写了一篇批评“文革”的长文,准备寄给《卫报》。但中国朋友们都怕闯祸,不赞成她在国外发表这篇文章,她终于意识到自己不再自由。再后来,她的老朋友陆定一被打成“反党集团”,国家主席刘少奇也被打倒。斯特朗坐不住了,写道:“……我在中国再也没有安全感了……”对于她过去最崇拜的毛,也说:“中国现在逐渐把他神化了……这种崇拜狂会把我看成持异端的异教徒……”

随着“文革”越演越烈,她也愈发郁郁寡欢,身体每况愈下。而她的侄孙约翰斯特朗打算到中国来看望她,却没被获准。她气得不行,打算和侄孙在柬埔寨见面,但是她向周恩来请求出国时,却没得到任何答复。从此,她病情迅速恶化,直到1970年在北京去世,终年84岁。

相对于前两位狂热者,3s中最具影响力的埃德加·帕克斯·斯诺似乎更像一个专业的记者。他被认为是第一个采访中共领导人毛泽东的西方记者。1930年至1933年,他担任美国“统一新闻协会”驻远东游历记者。1936年,在宋庆龄的帮忙下,他来到陜甘宁边区,并采访了毛泽东、彭德怀等红军领导人,成为第一个采访边区的西方记者。那张毛泽东头戴八角军帽的著名照片就是他拍的。1937年,斯诺30万字的《红星照耀中国》在英国伦敦出版,影响了全世界对中共的认识,书中纪录了从中共创建至1930年期间的中国共产主义运动。早期的斯诺报导比较坚持中立,但仍多次将毛泽东及中共描述为推动中国民主的进步力量。他还通过和宋庆龄的接触,为中共的抗日和力量扩张提供了不少方便。1942年,国民党重庆政府取缔斯诺作为记者的采访权,斯诺返回美国。

二战后,在麦卡锡主义盛行时期,因为过去和共产党之间的关系,斯诺受到FBI的质询,这段经历让他非常不满,他在文章中为当时美国的偏见、保守和反共情绪而恼怒不已。这段经历让他更加同情中共,于是60年代初,他成为少数获得签证进入中国的西方作家。那时候中国刚经历大饥荒,但是他很显然并没有真正了解中国民众的遭遇,在1963年出版的《大河彼岸》(The Other Side of the River)中,他直接采用了中共官方的说法,将1959-1961年的三年大饥荒称之为“营养不良”。

1970年8月至1971年2月,斯诺最后一次访问中国,并参与国庆21年的活动。此时中美关系已经快解冻,但此时他反而开始怀疑自己了。

这一年,斯诺偕同他的夫人路伊丝从香港到广州,发“中国是一个只有一种声音的国家”。到了北京以后,见到中国所有的人都背诵毛的语录,每天要“早请示晚汇报”。他去延安,参观了“五·七干校”,发现知识分子生活在集中营中。最后他终于见到了毛泽东,毛大骂中国的知识分子是反动的中产阶级,必须对他们实行专政。毛泽东那句自鸣得意的话“我这个人是‘和尚打伞,无法无天’”就是这次对斯诺说的。

这次大陆之行使斯诺深受刺激,但是,他仍然写了一篇关于此次中国行的也是最后一部作品《漫长的革命》,为文革挽尊:“在农村到处都是一片绿油油的,土地更平整了”,城市“食品供应丰富”;“知识分子已经放下了一些架子,并且小心翼翼在群众中培养他们的谦卑作风”……其中充满了别扭的自我审查和对文革的粉饰,因此受到各方批评。一年后,矛盾和困惑的斯诺,被癌症夺去了生命。斯诺去世后,家人依其遗嘱,将一部分骨灰葬于北大未名湖畔。但戏剧性的还在后面。后来他的第二任妻子想取回骨灰,结果一进中国,所到之处,都有中国的秘密警察跟踪“保护”,行动处处受限制。斯诺夫人深感受辱,对丈夫以毕生之力支持的中国革命极度失望。

苏联时期的知识分子传统

其实,这种“非常有用的白痴”从苏联时期就有了。西欧和美国也有一群这样的知识分子,他们很亲近共产主义苏联,比如美国专栏作家史蒂芬(Lincoln Steffens),他在1919年创造了一句一直被苏联引用的名句:“我已经看到了未来,而它正在动着。”但是他并没有真正到过莫斯科,他只是在火车途经莫斯科的时候,写下这句话。他还告诉朋友,他觉得苏俄会拯救世界,但是他不会住这里。

英国社会学家韦伯夫妇(Sidney and Beatrice webb),他们原本很讨厌布尔什维克政权,但是1932年突然改变想法,因为苏联在1930年代开始大量邀请西欧知识分子去参观苏联,进行大外宣,和近年来中国邀请外国网红在精心的安排下,参观“自由、和平”的新疆一样。韦伯夫妇也受邀去莫斯科进行了三个礼拜的访问,在对方的精心招待下,对苏联深深着迷,还写了一本书《苏维埃共产主义:一个新文明?》。他们认为斯大林的权利还没有欧洲的总统大,认为苏联前途无量。但是当时已经经历过大饥荒,也充斥着秘密警察,他们却看不到。

法国小说家纪德(Andre Gide),也很赞赏苏联。他也在1936年受邀访苏,但是他却对自己稍微诚实一点,回国后他写的苏联相对真实而复杂。一方面,他欣赏苏联的经济成就。另一方面,他发现夏季的莫斯科,人人都穿一模一样的衣服,让他感到隐隐的不适。莫斯科为他安排了非常豪华的套房,但是他发现莫斯科人却为了领取看起来很恶心的食物,而大排长龙,他开始怀疑苏联是否真的物资供应无虞。没想到,他在后来的文章里诚实地流露出自己对苏联真实的观察和朴实的感情时,却被苏联打成了法西斯代言人。

2021年5月3日,法国世界报形容北京正在寻找“非常有用的白痴”以成为“新时代埃德加·斯诺”来宣传形象。也侧面反映,这种知识分子因为对乌托邦的狂热,或者对本国政治的不满,或因为利益使然,而千方百计为共产党开脱和粉饰的习惯,早已行之有年,这不仅是来自共产主义的欺骗性,也更来自人性本身。